प्रस्तावना

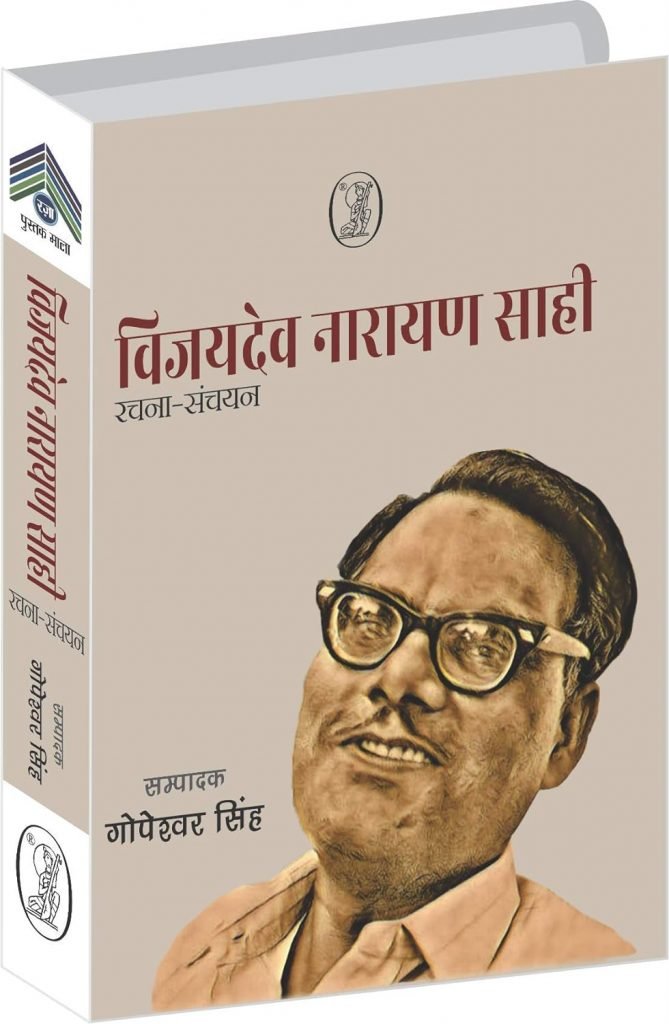

हिन्दी के विशिष्ट कवि-आलोचक विजयदेव नारायण साही का जन्म 7 अक्टूबर, 1924 ई. को बनारस के कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ था। उनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा बनारस में हुई। उसके बाद वे इलाहाबाद अपने बड़े भाई इन्द्रदेव नारायण साही के पास चले गये जो आई.सी.एस. थे और वहीं पदस्थापित थे। कर्नलगंज इण्टरमीडिएट कॉलेज से उन्होंने इण्टर किया। इसके बाद अँग्रेज़ी और फारसी विषय के साथ उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। फिर वहीं से अँग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ एम.ए. की परीक्षा पास की।

अपने राजनीतिक गुरु आचार्य नरेन्द्रदेव की इच्छा के कारण एम.ए. करने के बाद साही काशी विद्यापीठ में अँग्रेज़ी के अध्यापक हो गये। कुछ वर्ष बाद आचार्यजी की अनुमति लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अँग्रेज़ी विभाग में आ गये, जहाँ बाद के वर्षों में वे रीडर और प्रोफेसर हुए। प्रारम्भ में उनकी माता ने उन्हें हिन्दी सिखलायी। बाद में उन्होंने स्वाध्याय से हिन्दी सीखी। जीवन भर वे हिन्दी समर्थक रहे। राममनोहर लोहिया के अँग्रेज़ी हटाओ आन्दोलन में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वे आजीवन हिन्दी में लिखते रहे और कभी अपने व्यक्तित्व पर अंग्रेजीयत को हावी नहीं होने दिया। अँग्रेज़ी के अध्यापक होने पर भी वे प्रायः खादी के धोती-कुर्ता में रहते थे।

साही के परिवार में संगीत की परम्परा थी। पिता संगीत के शौकीन थे। घर में तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यन्त्र थे। पिता की देखा-देखी वे भी इन्हें बजाते थे। कहा जाता है कि साही अच्छे तबला वादक थे। उन्हें गाने का भी शौक था। और मन की मौज में अकेले या दोस्तों के बीच गाते भी थे। गाने बजाने के शौक के कारण साही की रुचि नाट्य-लेखन, नाट्य मंचन और अभिनय की ओर जाग्रत हुई। कहा जाता है कि उन्होंने कई नाटक लिखे, उन्हें मंचित किया और उनमें अभिनय भी किया।

जन्मे स्वर्गीय विजयदेव नारायण साही की शिक्षा वाराणसी और इलाहाबाद में पूरी हुई। शुरू के तीन वर्ष काशी विद्यापीठ में अध्यापन कार्य करने के बाद वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अँग्रेज़ी विभाग से सम्बद्ध हुए और वहीं 31 वर्षों तक निरन्तर प्राध्यापक रहे। एक समर्थ कवि, प्रखर आलोचक, मेधावी चिन्तक और जुझारू राजनीतिज्ञ-इन सबका अद्भुत समन्वय श्री साही के व्यक्तित्व में था। प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ :