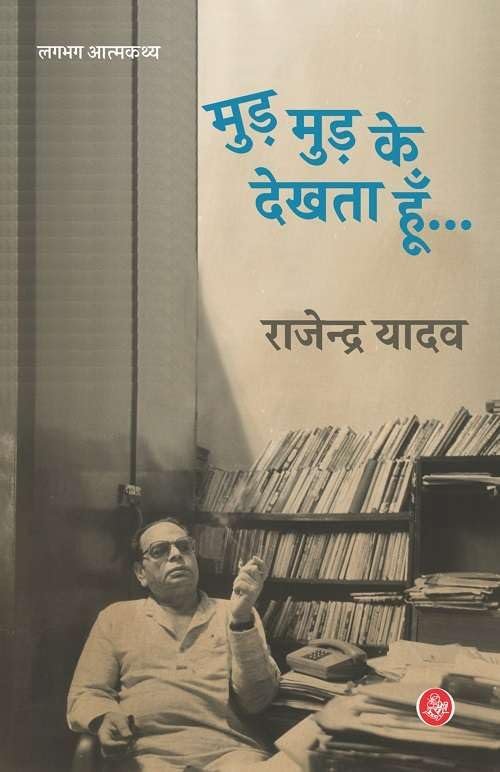

मुड़-मुड़के देखता हूँ राजेन्द्र यादव का आत्मकथ्य है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के ऐसे मोड़ों का क्रि किया है जिनकी उनके लिए खास अहमियत रही, और जो उनको लगे, कि किसी और के लिए भी रुचिकर होंगे। उनका मानना था कि आत्मकथा लिखना एक तरह से अपनी जीवन-यात्रा के लिए ‘जस्टीफिकेशन’ या वैधता की तलाश होती है, और उनमें ‘तथ्यों को काट-छाँटकर अनुकूल बनाने की कोशिशें छिपाए नहीं छिपतीं।’ इसीलिए यह पुस्तक आत्मकथा की शैली में लिखी गई आत्मकथा नहीं, लेकिन उनके जीवन का पूरा खाका इसमें ज़रूर स्पष्ट हो जाता है। साथ ही, इसमें वे मूल्य, मान्यताएँ और ख़ूबियाँ कमजोरियाँ

भी प्रकट हो जाती हैं, जिनका निर्वाह उन्होंने सदैव निडर होकर किया।

यह उनका साहस ही है कि अपने अन्तर्विरोधों, अपनी कुंठाओं को भी उन्होंने छिपाया नहीं, और न ही अपने रिश्तों को अलग-अलग शीर्षकों के तहत अलग- अलग समय लिखे आलेखों में फैले इस विस्तृत आत्मकथ्य में उन्होंने अपने लेखक और व्यक्ति को ऐसी निर्ममता से देखा है, जो उन्हीं के लिए संभव थी।

पुस्तक में संकलित अर्चना वर्मा का ‘तोते की जान’ शीर्षक लम्बा लेख इस आत्म-वृत्त को भी पूरा करता है; और राजेन्द्र यादव को जानने की प्रक्रिया को भी जिनके बारे में साहित्य का हर पाठक जानना चाहता है।

और क्या यह सारी ज़िन्दगी यों ही व्यर्थ गई? यह मेरी व्यक्तिगत अर्थहीनता है या एक विशेष समय में होने की नियति जहाँ कुछ भी सार्थक नहीं रह गया है? मुझे अक्सर चेखव के नाटक ‘तीन बहनें’ की याद आती है। इस व्यर्थता-बोध की मारी इरीनी अवसाद के क्षणों में कहती है, “काश, जो कुछ हमने जिया है, वह सिर्फ जिन्दगी का रफ-ड्राफ्ट होता और इसे फ्रेयर करने का एक अवसर हमें और मिलता! ” सुनते हैं इस पर एक जर्मन या फ्रेंच नाटककार ने एक नाटक लिखा है। इसी वाक्य से प्रेरित एक साहब इस ‘रफ़ ड्राफ्ट’ को फ़ेयर करने बैठे हैं और जिन्दगी की एक-एक निर्णायक घटना को उठाकर जाँच-परख रहे हैं कि अगर फिर से वह क्षण आए तो वे क्या करेंगे?… मित्रो, प्रेमिका या जीवन के एक विशेष ढर्रे से लेकर हर जगह वे पाते हैं। कि उस समय जो निर्णय उन्होंने लिये हैं; सिर्फ वही लिये जा सकते थे। जो कुछ उन्होंने किया, उसके सिवा वे और कुछ कर ही नहीं सकते थे। रफ़ हो या फ़ेयर, उनकी ज़िन्दगी वही होती, जो है

राजेन्द्र यादव का जन्म 28 अगस्त, 1929 को आगरा में हुआ। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एम.ए. (हिन्दी) किया। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं-देवताओं की मूर्तिया, खेल-खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे-छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक